令和6年能登半島地震により、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

私たちは『住宅』は家族が安心して、快適に健康的に暮らせる場所であるべきと考えています。

その中で、『安心して暮らせる住宅』について考えてみます。

『安心』とは何でしょうか?

「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。安らかなこと。」(広辞苑2018より抜粋)

とあります。

住宅の住まい手は、何をもって安心しているのでしょう?

「住宅建築のプロが造っているから大丈夫!」

「建築基準法を遵守しているから安心!」

で、良いのでしょうか?

ハウスメーカーや工務店等の作り手は、住まい手に『安心』して暮らしていただける住宅をどうしたら提供できるのでしょうか?

私たちは『安全』な住宅を造ることだと考えます。

では、『安全な住宅』とは何でしょうか?

地震被害を受けても倒壊しない、住み続けられる住宅が『安全』であり、『安心』して暮らせるということではないでしょうか。

住宅を造るためには「建築基準法」等の法律・法令を遵守します。

それだけで、安全な住宅ができるのでしょうか?

日本では、地震で大きな被害が出るたびに建築基準法の耐震基準が改正されてきました。

1978年の宮城県沖地震(震度5)を受けて、1981年に改正されました。

これ以前を旧耐震、以降を新耐震と呼びます。

1995年の兵庫県南部地震(震度7)を受け、2000年にも改正されます。

こちらが現行基準(2000年基準)です。

建築基準法の目的は、国民の生命・健康・財産を保護することです。

地震で建物が倒壊しない、損傷しないための基準です。

「倒壊等」とは、構造躯体が倒壊・崩壊するなど人命が損なわれるような壊れ方

「損傷」とは、構造躯体に大規模な工事を伴う修復が必要となる著しい被害をいいます。

あくまでも、地震被害をうけても、住民がつぶされず脱出できることが目的なのです。

建築基準法で求められている耐震性能はどの程度なのでしょうか?

・数百年に一度程度発生する地震(震度6強~7)で倒壊しない

・数十年に一度程度発生する地震(震度5強~6弱)で損傷しない

というものです。

建築基準法が定められた1950(昭和25)年の住宅の寿命は30年でした。

いまは、長期優良住宅などであれば、3世代90年です。

その間に建物が地震被害に遭遇する確率は当然増えています。

1993年から2022年の30年間に、日本(離島除く)で発生した地震は何回発生したでしょうか?

・数百年に一度程度発生する地震(震度6強~7)

→22回(内、震度7は6回)

※2024年1月の能登半島地震は含まず

・数十年に一度程度発生する地震(震度5強~6弱)

→6弱以上だけで62回

です。

同期間内に神奈川県で震度5強を観測したのは、東北地方太平洋沖地震(2011年)時など、30年間で3度です。

震度6弱、6強、7は発生していませんでした。

意外に少ないように感じますが、神奈川県内で30年以内に大地震発生の確率は70%となっています。

大地震とはマグニチュード7以上の地震です。

1923(大正12)年に発生した関東大震災はマグニチュード7.9と推定されており、神奈川県でも震度6(当時の基準では最大震度が6)を観測しています。

2000年には「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が制定され、住宅性能表示制度ができました。

品確法では、住まいの安心を10分野の基準で測ります。

そのなかに「構造の安定」があり、地震などでの倒壊・損傷のしにくさの基準があります。

等級1~3の3段階で、数字が大きいほど強度が高くなります。

建築基準法レベルが「等級1」です。

その1.25倍の強さが「等級2」、1.5倍の強さが「等級3」です。

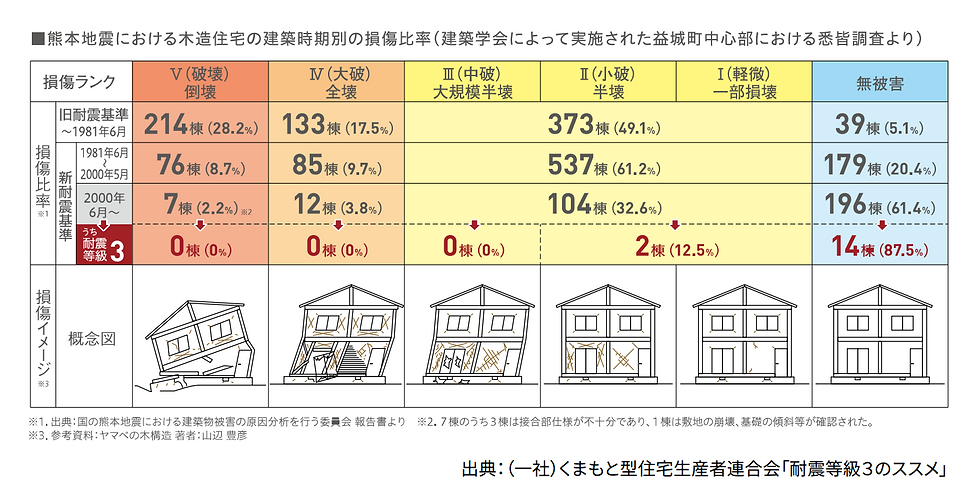

2016(平成28)年、熊本県益城町で2度、震度7の地震が発生しました。

以下の表は、熊本地震における益城町の木造住宅の建築時期別の損傷比率です。

横軸が損傷ランク(被害状況)、縦軸が建物の耐震基準ごとの損傷比率です。

真ん中より右側のⅡ半壊とⅠ一部損傷、無被害が被災後も修理して住み続けられる住宅です。

2000年以降の新耐震基準で建築された住宅319棟のうち196棟(61.4%)は無被害でした。

このうち、耐震等級3の住宅は16棟で無被害14棟(87.5%)、一部損傷が2棟(12.5%)でした。

耐震等級3でなくても59.6%は無被害でしたので、それで良いと考える施主様も建築会社もいらっしゃると思いますし、それを否定するつもりもありません。

しかし、「建築費が増えるから」や「設計期間が長くなるから」という理由であれば、私たちは迷うことなく『耐震等級3』をおすすめします。

耐震等級3でつくられた住宅は震度7の地震被害を2度受けても住み続けられている事実があるからです。

『安心』して暮らせる住まいの根拠となる『安全』は耐震等級3でつくれます。

私たちは、耐震等級3(許容応力度計算による)を標準としています。

お客様に安心して暮らしていただきたいからです。

構造計算には費用も時間もかかりますが、プランニングの段階で構造も考えながら設計すれば、建築費の増額を最小限に抑えることができます。

また、地震保険にも加入する方は割引も受けられます。

地震保険料は年々上昇していますので、20年程度で元はとれるのではないでしょうか。

「間取りの自由度がなくなるから」という方もいらっしゃいます。

しかし、構造躯体と造作壁を分けて設計すると、可変性があり、将来変更しやすい住宅をつくることができます。

依頼する建築会社としっかり相談することをおすすめします。

ご家族が『安心』して暮らせる『住まい』は『耐震等級3』でつくりましょう!